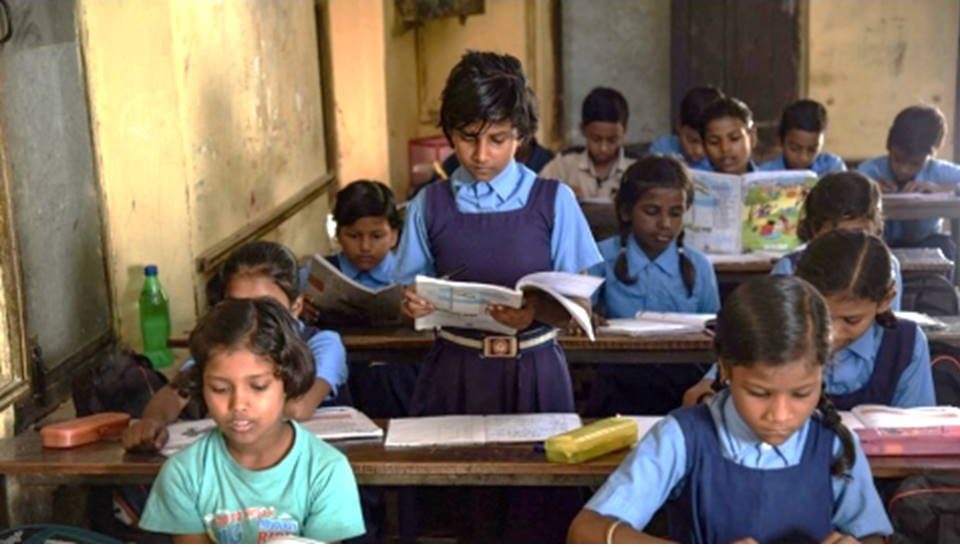

पिछले दिनों लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 की अनुच्छेद 16 को समाप्त करके संशोधन विधेयक को पारित किया, जिसे राष्ट्रपति से मंजूरी प्राप्त हो गई है।

इसके अंतर्गत आठवीं कक्षा तक बच्चों को फेल न करने की नीति (नो डिटेंशन पॉलिसी) का प्रावधान था।

यह देश भर में और निजी और सरकारी, दोनों तरह के स्कूलों में लागू था। हालांकि ये संशोधन विधेयक राज्य सरकारों को या तो “नो डिटेंशन” नीति को रद्द करने या इसे बरकरार रखने का अधिकार देता है। हालांकि बिहार सहित 25 राज्यों ने कक्षा IX और X में भारी मात्रा में विद्यार्थियों के फेल होने और प्रारंभिक शिक्षा में कक्षानुसार सीखने के स्तर में गिरावट के रूप में हवाला देकर एनडीपी के खिलाफ आपत्ति जताई है।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार जैसे मानव संसाधन बहुल मगर सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य को बच्चों को प्रारंभिक कक्षाओं में फेल करके उसी कक्षा को दुहराने की नीति यानी नो डिटेंशन की नीति की समाप्त करना एकमात्र उपाय है?

क्योंकि इस प्रावधान को समाप्त करने का न सिर्फ विद्यार्थियों पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा बल्कि प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के मूल भावना और उद्देश्यों को अप्रासंगिक साबित करेगा। जिन तर्कों और धारणाओं के परिपेक्ष्य में इस नीतिगत निर्णय को लिया गया है वो तर्कसंगत रूप से दोषपूर्ण और साक्ष्यविहीन है।

आईये जाने कैसे?

आईआईएम अहमदाबाद के एक अध्ययन में यह पाया गया है कि इस दावे के लिए कोई प्रयोगसिद्ध साक्ष्य नहीं है कि नो-डिटेंशन पॉलिसी के कारण सीखने के स्तर में गिरावट आई है| इसलिए यह बिल्कुल भी उचित नहीं है कि समस्या बच्चों की क्षमता में है, जिन्हें फेल करने के प्रावधान द्वारा लक्षित किया जा रहा है, बल्कि स्कूल की गुणवत्ता में है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (एनसीईआरटी) ने भी केंद्र सरकार की संसदीय समिति को 2016 में सलाह दी थी कि बच्चों को फेल न करने की इस नीति को समाप्त नहीं किया जाए। यह भारत के सीखने के संकट को हल नहीं करेगा। यह केवल इसे गहरा कर देगा|

ऐसा नहीं की आरटीई अधिनियम में सीखने की प्रगति के मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं, बल्कि इस कानून की अनुच्छेद 29 सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) को अनिवार्य करता है।

हालांकि, स्कूलों में यह प्रावधान वास्तव में कभी कार्यान्वित नहीं हो सका। इस नीतिगत प्रावधान के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ज़िला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIET), प्रखंड संसाधन केंद्र(BRC), संकुल संसाधन केंद्रों(CRC) में कोई विशेष जोर नहीं दिया गया। इसके बजाय उन्हें इसको लागू करने के लिए सिर्फ हैंडबुक प्रदान की गई।

क्या एक हैंडबुक के सहारे इस प्रावधान को लागू किया जा सकता है?

यदि सरकार सीखने के प्रति गंभीर होती, तो वे इसमें और अधिक प्रयास करते. सीसीई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उपयुक्त और वैज्ञानिक मानक के रूप में मान्यता प्राप्त है। लेकिन इसकें लिए शिक्षकों को उचित सहायता और निगरानी प्रदान करने की आवश्यकता है. सिर्फ हैंडबुक प्रदान करना पर्याप्त नहीं है।

शिक्षा अधिकार अधिनियम में धारा 16 के अंतर्गत नो डिटेंशन पॉलिसी का प्रावधान सीखने को बढ़ावा देने के लिए नहीं बल्कि वर्ग 1 से 8 तक कि प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करने के दौरान बीच में पढ़ाई छोड़ने यानी ड्रॉप-आउट की संभावना से निपटने के लिए किया गया था। यह नीति यह सुनिश्चित करती है कि बच्चों को बिना असफल होने के डर से प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके।

विधायिका द्वारा एनडीपी को समाप्त करने का निर्णय सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वंचित और हाशिये से आने वाले बच्चों, विशेषकर प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी को स्कूली शिक्षा व्यवस्था से बाहर बाल मज़दूरी जैसे अमानवीय कार्य में धकेलकर के असमानताओं में वृद्धि करेगा। लड़कियों को बाल विवाह और दहेजरूपी दानव के चंगुल में फंसने को बाध्य करेगा। क्योंकि बिहार के सरकारी स्कूलों में इनकी संख्या बहुतायत हैं। स्कूलों में प्रभावी पठन-पाठन सुनिश्चित करने और सीखने के स्तर में सुधार के लिए क्लासरुम और घरेलु कारकों सहित अन्य बहुआयामी पक्षों की चुनौतियों से निपटना होगा।

बच्चों को फेल करने पर पैसा खर्च करने के बजाय, जो कि आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व छात्र अर्जुन सान्याल के अनुसार लगभग 1900 करोड़ रुपये सालाना हो सकती है, सरकार को संस्थागत सुधार पर जोर देना चाहिए। जिसमें समय पर स्कूल मिश्रित कोष की धनराशि जारी करना, पाठ्यपुस्तकों का समय पर उपलब्ध कराना, शिक्षक के प्रशिक्षण और बीईओ, डीईओ, सीआरसीसी, बीआरसी के प्रशासनिक तंत्र को निपुण बनाने में निवेश सुनिश्चित करना शामिल है। सीएसआर परियोजनाएं, पायलट और एनजीओ एक राजकीय प्रभावी कार्यान्वयन तंत्र की आवश्यकता को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं।

यदि राजकीय विद्यालय अच्छी स्थिति में हैं, तो एमएचआरडी तीन साल में केन्द्रीय विद्यालयों की 35,000 सीटों पर दाखिले के लिए अधिकारियों के अर्दली से लेकर प्रधानमंत्री, सांसद व विधायकों की पैरवी सहित 25 गुणा अर्जियों का निराकरण क्यों करना पड़ता है?

इसका एक कारण है| कारण यह है कि आरटीई कानून के एक दशक के बाद भी, आज भी आम सरकारी स्कूल सिर्फ इसके 10% बुनियादी न्यूनतम मानदंडों को पूरा करते हैं। शिक्षक अप्रशिक्षित रहते हैं और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। फिर लोग शिकायत करते हैं कि शिक्षक अच्छी तरह प्रशिक्षित नहीं हैं। शिक्षक प्रशिक्षण में पैसा और संसाधन खर्च होते हैं। इसके लिए DIET में सुधार और निवेश करने की ज़रूरत है। प्रखंड और संकुल स्तर के अकादमिक समर्थन शिथिल है, जिन्हें दुरुस्त करने की आवश्यकता है।

बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र खर्च कम है। सीआरवाई और सीबीजीए के एक अध्ययन के अनुसार बिहार में यह प्रति बच्चा लगभग 8,500 रुपये सालाना है। केंद्रीय विद्यालयों और मॉडल स्कूलों में यह निवेश राशि दस गुना तक अधिक है।

बिहार में लगभग 280,000 शिक्षकों की कमी है। अगर सरकार गंभीर होती, तो वह इन नए शिक्षकों को बहाल कर अच्छी तरह प्रशिक्षित कर सकती थी। यह उन्हें स्कूलों में बदलाव के वाहक के रूप में भेज सकता है| यह सरकारी स्कूल की प्रभावशीलता को पुनर्जीवित कर सकता है।

बिजली के बिना स्कूलों के लिए स्मार्ट बोर्ड का वादा करने के बजाय, सरकार को प्रशासनिक क्रियान्वयन और प्रबंधन की प्रक्रिया को डिजिटल करना चाहिए और प्रक्रियाओं को गति देना चाहिए। आंकड़ो और रिपोर्टों को लिखने के बजाय, जिन्हें कोई भी नहीं पढ़ेगा, शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए। और ऐसा करने के लिए उन्हें जिम्मेदारी और जबावदेही तय की जानी चाहिए।

यह बात सच है कि एनडीपी के होने पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित नहीं होती है। लेकिन साथ ही न तो बच्चों को फेल करके रोकने से होगी। वो भी एक ऐसी स्कूली व्यवस्था में जो गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा नहीं प्रदान करती है। इसका मतलब है कि एक दुष्क्रियात्मक स्कूली शिक्षा के लिए हम बच्चों को एकपक्षीय रूप से दंडित कर रहे है।

बिहार जैसे राज्य जहां यू-डाइस के सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूरी किये बग़ैर पढ़ाई छोड़ने वाले (ड्रॉप-आउट) करने वाले बच्चों की संख्या सर्वाधिक है, शिक्षा व्यवस्था में तमाम सुधार की कवायदों के वावजूद हालात बेहद चिंताजनक है।

बिहार की राज्य सरकार को दूरदर्शिता का परिचय देते हुए बच्चों को फेल करने की इस नीति(एनडीपी) लागू नहीं करना चाहिए। यह बच्चों को गलत और साक्ष्यविहीन निर्णय से बचा सकता है। क्योंकि बच्चों को प्रारंभिक कक्षाओं में फेल करके रोकने से सीखने के स्तर में सुधार नहीं होगा।

– राकेश कुमार रजक (दिल्ली विश्विद्यालय से समाज कार्य विषय में परस्तानक है। वर्तमान में बिहार शिक्षा नीति केंद्र, पटना प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं|)

नोट: यह लेख इस से पहले ‘द प्रिंट हिंदी’ में प्रकाशित हो चुकी है, उनके अनुमति से इसे ‘अपना बिहार’ पर प्रकाशित किया जा रहा है|